导读:本文为南征兵推研究院院长杨南征在1986年所著《智能军队》的连载之三,阐释了军队建设的先进思想。数字孪生战场实验室接受杨南征授权,在数字孪生战场公众号上刊登该书全文,以期引起军事爱好者的讨论,展望新的“智能军队”概念体系。

与体能军队终于走完自己的行程一样,既然技能军队不是人类战争伊始就存在的,那么它也势必有一个走向消亡和被取代的过程。产生于本世纪中期的以微电子技术为代表的新技术革命,提供了这种消亡、取代的可能。50年代,自动控制和人工智能技术迅速发展起来。计算机大量进入军队,涌现出精确制导武器,遥测遥感系统,电子对抗技术,自动化指挥、通信、控制、情报系统,直至层出不穷的自动化装备、作战机器人和人工智能专家系统。新技术革命在改造社会的同时也改造着军队,它使技能军队的基本特征又发生了新的改变。

第一,网络化。随着精确制导武器的大量装备和广泛使用,以及自动化遥感、通信、控制系统的普及,使打击日益精确,军队配置高度分散。

一方面,技能时代集体分工式的战斗单位,逐渐被小型化的独立“战斗群”所取代。军队由机械化时代的“大”、变为电子时代的“小”。2—4个人操纵的反坦克导弹,比9人操纵的反坦克加农炮更有效。“命中一枚空舰导弹,舰艇就成了‘漂浮在海洋中的棺材’”。这就促使各种武器的乘员组、操作组人数日趋减少,而武器控制的自动化让这种减少并不妨碍战斗力的提高,因为自动化把多种武器联成一个控制网,发展为单个人可以操纵若干武器的网络化战斗单元。

另一方面,战场范围扩大,参战技术兵器增多,又使小型“战斗群”、小乘员组、小操作组的数量激增,小兵群、小车群、小炮群、小机群、小舰群等等遍布战场,形成网络化的军队布势。多点指挥、多点控制、多点通信、多点保障等等问题,随之提到议事日程上来。网络式战斗单元之间又建立起更大的远程指挥控制网络,形成立体的“人员网络—武器网络”系统〔图1-1,c,请见连载之一,下同〕。在这种新的网络化军队结构中,人的主观能动性越来越容易得到发挥,军队作战行动变得日益灵活起来,甚至连机器也变“活”了。

第二,智能化。在此之前的技能化改造中,军人的肌肉虽得到了解脱,但神经却成了机器的奴隶。而今天,随着新技术革命的到来,人的神经将得到解放。电子计算机和自动化控制系统,成为军人神经系统强有力的助手;而人工智能知识处理机,则是军人大脑皮层作用的补充。人与武器的功能分界线,进一步上升到控制层与中枢层之间〔图1-1,c、d〕。人工智能技术向军队神经活动的各个领域扩展,不仅完全解放了军人的体力,而且解放了相当一部分脑力。技艺性的操作控制工作交给智能机器去完成,而战争机器的智能化发展又要求军人具有更高超的智慧。体能、技能时代的一切谋略思想,在现代军事系统工程科学的帮助下升华为新的谋略科学,并与思维科学一起成为军人的必修课。

在战争中,人的主要付出将是智力。我们可以把这种军队称作“智能军队”。图1-1,c给出了当前指挥自动化造成的军队状况,人与武器的功能分界线在控制层,是初级智能化的标志;图1-1,d是未来军队进一步发展的状况,人与武器的功能分界线上升到中枢层,达到高级智能化水平。我们再次发现,军队的发展还是先在控制层次上作文章。军队智能化的第一步是建立C3I系统。从此时起,武器进入了下意识领域,在人与物之间架起了构通思维信息的桥梁。因此,这次智能改造是对军队思维的改造,比以往任何一次生产力发展造成的军事技术革命都深刻得多。

第三,综合化。有人说农业社会是个体的时代,工业社会是分工的时代,而信息社会是综合的时代。初露端倪的新型军队模式,确实处处表现出了它的综合性:空中机动与地面作战全能的空降突击部队;海战登陆兼通的两栖作战部队;攻、防、游击皆长的敌后特工部队;防空、工程、核化、后勤、技术保障能力齐备的战役机动集群。这种综合性,还将随着技术装备的自动化和武器系统的智能化,迅速向更深层次发展。军队建设日益强调军事、经济、政治、文化综合效益。战争消耗可能随着计划管理的科学化及新材料、新工艺、新能源的应用而相对减少,实现所谓“补给流的减压”。与军队的第一代模式相仿,第三代又将成为比较经济的建设模式。更进一步,国家将军队建设纳入大战略系统,综合评价其整体社会效益。军队向更科学的经济合理方向发展。

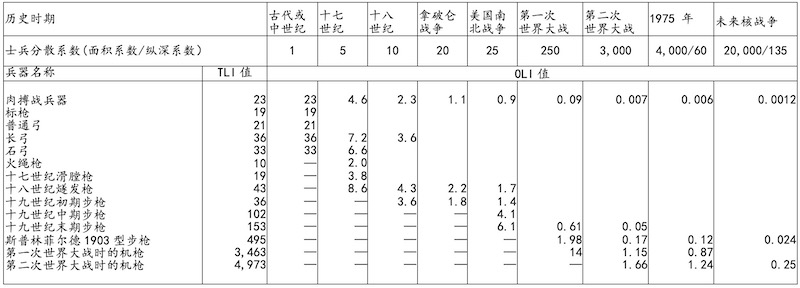

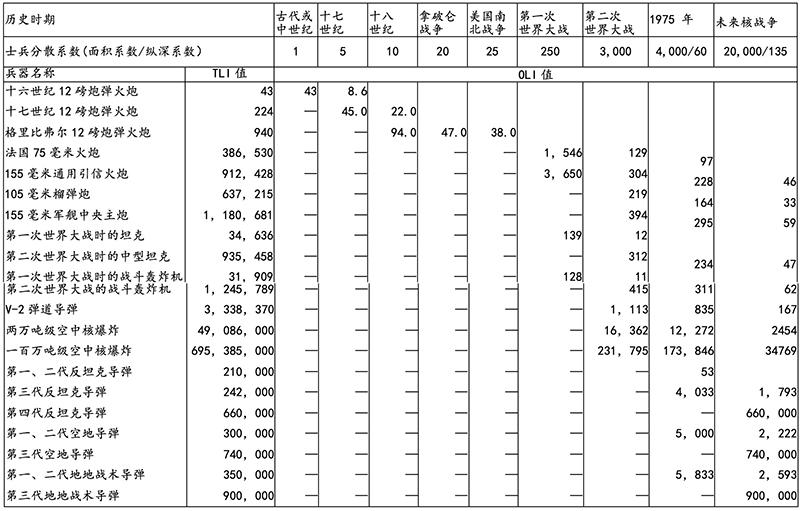

附表一 相对杀伤力指数

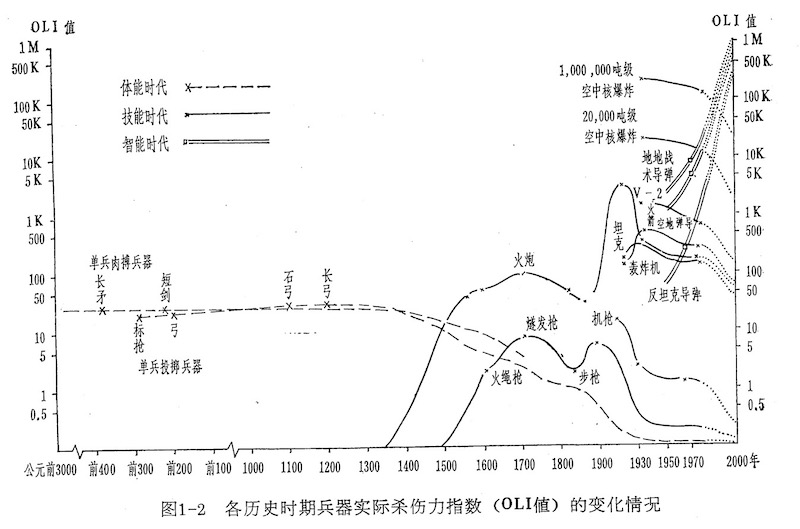

智能化是军队发展史上规模最大的变革,因而其变化的速度远非以往两次变革可比。倘若作个直观的比较,结果可能使人大吃一惊。比如,我们引用美军公布的各历史时期兵器杀伤力与士兵分散率发展变化的OLI值①,并用未来核战争可能的士兵分散率对兵器杀伤力影响加以补充(附表一,附表二),得到了一幅各历史时期军队战术与技术发展情况的比较图(图1-2)。该图展示出以往人们较少注意的三个现象:

(一)历史上由于战术发展落后于技术发展而造成的两次兵器杀伤力大幅度上升,发生在13世纪至17世纪和19世纪至20世纪30年代这两个时期,恰恰是军队装备由冷兵器向热兵器过渡,以及由非摩托化向机械化转变的两个历史阶段。20世纪后半叶,军队开始经历第三次兵器杀伤力上升的时期,这次上升曲线比前两次更为陡直,说明目前战术发展落后于技术发展的严重性已不可小视。

(二)以往的武器杀伤力,包括核弹药在内,都可以通过增大军队的疏散配置程度而有效地使其发展曲线呈下降趋势。而这第三次兵器杀伤力上升已不能仅靠战术上的疏散解决问题,必须借助于各种“软科学”才能加以制约。

(三)不同时代武器的更替,都有一个新者地位上升,旧者地位下降的交错过程。这一过程甚至可以延续数百年。新型武器上升到主要地位的重要标志,是两种杀伤力曲线升降的交叉点。今天,各种制导武器杀伤力增长的趋势告诉人们,它们成为战场主宰的时代已迫近了。

附表二 相对杀伤力指数

恩格斯说过:“科学的发展同前一代人遗留下来的知识量成正比,因此在最普通的情况下,科学也是按几何级数发展的。”显然除了人类知识积累和生产力发展的因素外,科学技术对军队发生作用的层次和范围具有重要意义。体能、技能时代,技术发展作用于执行层,这是体力支付的较低层次,对军队战斗力影响有限。智能时代,科学技术发展作用于控制层和中枢层,收到牵一发而动全身之效,促使战斗力猛增,出现明显的按几何级数发展(亦称指数曲线发展)趋势。其增值速度远非工业时代的观念能够想象。

有人作过一个试验。问:你把一张厚0.1毫米的纸每天对折一次(假如有条件一直做下去),那么50天以后这纸会有多厚呢?我们大多数人都可能大胆设想它是否将有一间房子或者三层楼那么高。最富想象力的人也许预言它将与一座电视信号发射塔相比。然而,绝少会有人不经计算就准确地估计出0.1毫米×250这几个小小数字的意义。它的实际高度超过珠穆朗玛峰,穿过大气层,越过火星、木星轨道,直达太阳系的边沿!

40年来军队智能化正是以这种“折纸翻番”的速度发展的。它打破技能时代军队战斗力发展的旧法则,以新的加速度规律向军事领域的所有角落渗透。

微处理机的更新换代周期,以15年、8年、4年、2年的间隔缩短.,而每代计算机的智力功能,却按16倍、256倍、64000倍、41亿倍的指数关系曲线急速递增。假如按照以往军队杀伤能力的增长趋势直接推想,我们这个星球的末日即在眼前了。然而,这一次技术革命带来的并不主要是破坏威力的简单扩大,而是比增加破坏力远为深刻的变革。这就使工业革命时代看来梦幻般的发展速度更增添了神秘的色彩,让以往最大胆的设想家也难以准确地预料未来。

西方发达国家军队在40年代发明了第一部军用电子计算机,70年代初拥有了指挥自动化系统,80年代使所有作战部队的指挥神经活动电子化,90年代将研制出具有自然语言、性格、意志分析判断能力的情感指挥系统,以及具有作战方案自动优选能力的智能化武器系统。到下个世纪初,将有一大批实用作战机器人被推上战场,用以取代相当一部分士兵的直接战斗活动。

随着这种智能化革命的进展,军队的模式和作战行动势必由标准化走向多样化,由分工专业化走向综合多能化,由动作同步化走向轮番交错化,由高度集中走向远距分散,由好大狂走向适当和精确,由集权化走向分权式的目标管理和委托式指挥。战役与战略、战术行动的边界越来越模糊。进攻将不是唯一有利的作战样式。而攻防作战本身性质的区分也日益困难。这些已不是乌托邦的遐想,美国的星球大战和空地一体作战规划,苏联的太空争夺,核条件下立体化常规战争与军队全面自动化理论,就是未来战争形态的风向标。

随着军队走向智能化,人的地位非旦不会降低,反而将空前提高。这样,穷国和富国的发展机遇在某种意义上可说是均等的。

新技术革命正在军事领域的竞技场上悄悄地组织一场智能化的世界大赛。当今各国军队,谁先走上智能化建设的道路,谁将率先占领明天军事斗争的制高点;谁犹豫不决地在技能化层次上徘徊,谁势必在下个世纪的国际军事格局中成为落伍者。

当然,技能化军队模式并未立即退出历史舞台,正象当代夕阳工业还可能存在200年一样,技能化在相当长的时期内还会成为战场上有用的一种建军模式。但军队向智能化发展已经大势所趋了。未来信息化社会的初日已开始照耀战场,曙光在召唤军人们。

智能军队模式的出现,将从根本上动摇一万年以来人们久已习惯的军事常识,改变大量的传统观念,导致军队建设各方面的一系列变革。

本书的宗旨,正是想探索一下这将是一些怎样的变革,以及如何去积极主动地迎接这些变革。

“革命将以现代的军事手段和现代的军事学术来与现代的军事手段和现代的军事学术作战”。

*系列文章,未完待续。

作者:杨南征,南征兵推研究院院长

1949年5月生,1968年入伍,历任排长、副连长、参谋、副处长、副团长、师副参谋长、集团军指挥自动化办公室主任。1985年入陆军指挥学院。多年潜心研究军事理论,著有《智能较量与军队现代化》、《智能较量与战役学发展》、《标图手册》等著述和近百万字的军事论文。

评论