导读:杜克大学教授Michael C. Munger参加了“先进制造业:法律与自由研讨会”,针对《先进制造业:美国的新创新政策》一书做了评价。工业4.0研究院翻译全文,供行业人士参考。

必须给William B. Bonvillian和Peter L. Singer撰写的《先进制造业:美国的新创新政策》颁个奖:在其中,他们实现了罕见的经济三重奏——错误地描述了问题的症状、错误地诊断了潜在的“疾病”,然后拙劣地开出治疗处方。另一方面,他们提出了大多数美国人都相信的论点,他们提出的解决办法是许多政客所青睐的,因此应该认真对待这本书。

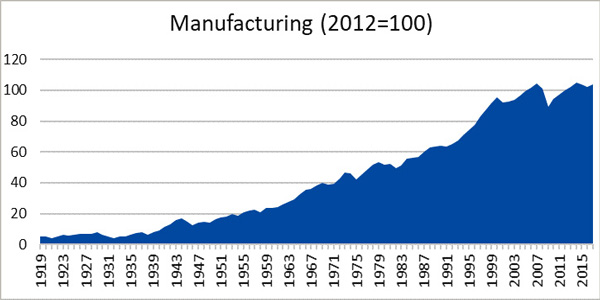

这本书应对的是“制造业衰退”的问题,而作者则采取了时下流行的崩溃和危机模式去写。但是可能有人会反对这个前提出发点,因为制造业并没有衰落。当我们理清事实,就会发现,真正下滑的是制造业增长率。严肃地说,问题在于制造业的增长速度本来就不应该像作者想当然的那么快,制造业并不存在萎缩。目前为止,制造业在美国经济中的比重最大,创造了超过6万亿美元的新价值。此外,自1974年以来,美国生产的产品,价值增加了一倍以上,而在很多人眼里,1974年这一年竟是“制造业急剧衰落”的开始。

从表1可以看出,制造业产量没有什么增长,2007年末到2009年的大萧条确实造成了很大的损失。然而,将其归结为“制造业衰落”只是对基本事实的错误描述。事实上,制造业持续以接近其长期趋势的速度在增长,每年的增长率在1.5%到2%之间。

表1:美国制造业(1919-2015)

来源:联邦储备委员会,G.17系列历史记录-作者的陈述。

的确,在2010年,中国超过美国成为世界第一大制造业国家。但是,尚不清楚为什么有些人能得出这样的结论:如果美国不是世界上最大的制造业经济体,那么美国就根本没有制造业。这个比较即便就其本身也是极其荒谬的——中国人口为13.79亿,美国人口为3.25亿,美国的人均制造业产值超过6700美元,而中国人均2200美元,还不到美国的三分之一。

此外,如表2所示(摘自今年初发布的国会研究服务报告),即使仅对总规模进行比较,美国仍然保持领先地位。美国的制造业总量仍大于这三个经济体——日本、德国和韩国的总和。美国制造业正在衰退这个说法根本不是真的。

作者还对美国生产率的缓慢增长提出批评。但是增长缓慢这个判断实际上是由于“增长指数的数字游戏”产生的误导。根据OECD(经合组织)的数据,美国是生产力水平最高的六大经济体之一,每小时生产的价值超过70美元。由于价值基数已经比较大,如果美国制造业生产率每小时提高1美元,增长率的数据只有1.4%,而中国的生产力水平相比美国还不到五分之一,同样每小时提高1美元,增长率数据却有7%。此外,事实上中国的高速增长和生产力“奇迹”似乎正在消减。

表2:2016年主要国家的制造业增加值(单位:十亿美元)

诊断

毫无疑问,美国国内从事制造业的就业人数急剧下降,特别是在美国总劳动力的占比。这个现象其中一部分原因是生产力的提高。但是,美国人现在使用的许多产品确实是在别国生产并运输到国内的,这也是事实。对于美国,其实好几十个行业都面临过“自产还是采购”的选择问题,然后最终都决定了“采购”,因为通常成本要比自产低得多。经济学家David Autor原本是自由贸易商,他得出的结论是,关于当前的制造业萧条有些不同之处,他与两位合著作者David Dorn和Gordon H. Hanson把它称之为“中国冲击”。

因此,如果说是为了证明存在问题,就是制造业人数的下降令人担忧。在本人最近出版的新书《未来3.0》中,我的观点是制造业规模的缩小,特别是耐用品的制造,在美国是一个普遍的长期趋势。但是,如果说这是个“问题”,就兹事体大了,意味着“我们”认为需要某种政治解决方案。如果有问题,我们必须采取措施。更糟糕的是,这种想法是指我们某种程度上已经输给中国,即暗示着我们应该努力变得更像中国,这就意味着集中进行产业规划,并在投资增长和产能扩张方向等领域赋予政府更多的控制权。

似乎总有其他国家应该让我们更“喜欢”。1988年,我参加过某个美国顶尖商学院暨常春藤盟校的职位面试。在那次面试中,一位教职员工问我,如何将自己的课程融入“变得更像日本”的教学中。我礼貌地(或许这样也不那么有礼貌)回答道,“我们并不需要更像日本。”我说,“那个国家正在走向经济停滞。日本领导人对中央计划的喜好,及其金融体系的问题,再加上日本人单纯依靠出口导向型增长战略而积累的巨额债务,将会导致灾难。”

当时现场是长久的、震惊的沉默。

当然,我没有得到那份工作,因为当时每个人都认为规划和政府投资是增长的关键。在我作出那个预测时,日本经济的年增长率为10%,但仅仅不到五年的时间,日本就陷入了经济不景气,没有人再想“像日本一样”。

但是关于增长动力的那个想法并没有随之消失——也就是说,美国政府可以集中、指导和计划出一条道路,走向更高的增长,以及将制造业的经济自豪感恢复到作为GDP增长主要推动力的地位。Bonvillian和Singer诊断出,美国所面临的问题是市场缺陷和系统故障的结合。“市场缺陷”包括:1)网络经济问题; 2)激励分散(本质上是积极的外部性,创新者可以充分利用新技术的收益); 3)政府机构问题——作者认为政府对解决问题缺乏政治意愿,即“不准备承担公私混合型组织对制造业等重要行业复杂的创新挑战。”

以上三个提法中,最后一个令人印象深刻。Bonvillian和Singer认为应该做的事情很明显,应该做的就是政府愿意这样做。毕竟,也许还有时间变得“更像日本”。

他们还提出了五个所谓的“创新的基本模式”,这些模式是从Bonvillian与Charles Weiss早前合著的一本书中衍生出来的。Bonvillian认为,在那本2015年的书里、还有当前和Singer的合作中以及其它的工作,经济学家们对创新及其来源,以及创新对经济的影响,都没有作很好的把握。当然,他的这个观点是绝对正确的。然而,通过对创新进行粗糙的分类以作为刺激新进程的手段,并不是向前进迈出的一步。

其“管道(pipeline)”模式的发明,源于政府的有意“推动”,在政治上站不住脚,在经济上也说不过去。“诱导创新(induced innovation)”模式也是如此。在这种模式下,企业或者企业家从愿意冒险的人们哪里筹集资金后,就会看到机会或潜在的联系,并创造出新的产品或流程。这种创新有可能发生在现有企业的内部(尽管“传统”公司可能难以改变方向),也可能发生在一个成熟并已成为企业的新经济实体中。

据作者所说,我们面临的主要问题是缺乏另一种创新,即“制造业为主导”的创新。这类创新是生产技术、工艺和产品的创新,来自于制造经验中的专业知识,通过与生产过程集成的应用研究和开发来增强。并且,它通常是行业主导的,但往往得到政府的大力支持。第二次世界大战后,德国、日本、台湾地区、韩国和现在的中国等政府已经围绕着“制造业主导”的创新体系重组了经济,而美国在那段时期却没有这么做——这成了美国创新体系中的一个主要空白。

Bonvillian和Singer由此得出结论,即便台湾地区、韩国和日本这样成功(他们总是爱学日本,说得好像它真是个成功的国家),也存在着“创新讽刺”:他们“现在意识到必须补充更强大的基于研发的前沿创新。”

然而,他们并没有提出什么像样的证据去支持“让政治领导人在决定投资和创新的方向上发挥核心作用”这样的主张,这么做除了扩大腐败和拨款分配不公之外,对处理其他任何事情都无济于事。即便确实存在一个无所不知的官僚机构,有能力预测和判断未来创新投资的最佳技术方向,也没有理由去指望带有实际政治动机的民选官员一定会执行和落实这些信息的内容。哦,顺便说一句,这样的全能机构和超级信息,实际上并不存在哦。

处方

关于上述这本书寻求识别和诊断的问题,其提出核心处方是“新生产范式”。书中列举的例子包括英国使用蒸汽动力,以及Edward Deming领导的“质量革命”……你猜对了,是在日本哦。这些例子,都只是对因变量进行采样而已。纵观所有失败的工业计划尝试——例如日本通产省曾下令本田公司停止生产汽车以保持日产公司和丰田公司创造的规模经济性,而此举却遭到了挫败,以本田不愿意向政府命令妥协的结果告终。这种自上而下的创新留下了诸多沉闷而令人沮丧的记录。

应该承认,《先进制造业》一书强调的许多问题都是真实的,值得密切关注。该书的核心主张是:主流经济学已经削弱了对创新的理解,甚至没有认真地努力去理解创新对促进增长的重要性。此外,其突出表现的既相关又独特的问题——网络经济和规模壁垒,对于如何保持经济活动是至关重要的。

说完这么多,我从这本书中学到了很多历史和产业组织方面的知识。虽然我一直批评它是对“国家”的理想概念存在轻信和盲目,但这本书还是很值得推荐的。

无论美国制造业是否有危机,其实是不很重要的~重要的是应该好好研究我们中国制造业,如何促其继续创新发展才是我们最关注的。最多,我们可以分析、借鉴美国制造业发展模式、优劣,为我所用!

评论