导读:本文为南征兵推研究院院长杨南征在1986年所著《智能军队》的连载,阐释了军队建设的先进思想,数字孪生战场实验室接受杨南征授权,在数字孪生战场公众号上刊登该书全文,以期引起军事爱好者的讨论,展望新的“智能军队”概念体系。

“未来学有两种优点。其一:站在现实的立场,把现在看成过去,使观察具有人为的“时间优势”;其二:给予我们历史性的脉络。”

——《第四次浪潮》译序

在这个科学技术以“爆炸”速度向前发展的时代,未来的军队会变成什么样子?这是全世界的军人,尤其是发展中国家的军人特别关切的问题。因为这个问题的答案,联系着他们赶超世界先进军事水平的努力,联系着世界和平的命运。

自古至今,人们早已从不同肘代、不同国家、不同阶级的各个角度上,分别研究过不同军队的政治性质、宗旨任务、编制体制、人员装备、战略战术等等特殊的矛盾。但这一切之间,是否存在着普遍的矛盾和共同的历史发展规律?据说,武器是军队进化程度的基本标志,因此可以给其发展史划出石器时代、冷兵器时代、火器时代、机械化时代、原子时代和电子时代等等阶段。然而,在这些阶段之中,作为军队的另一个(而且是更重要的)构成因素——人,发生了什么变化?人与武器的关系及其有关的一切有了怎样的进步?若不能回答这些问题,军队的现代化就容易被理解为仅仅是武器装备的现代化。依照这种理解来推论,岂不是发展中国家的军队只因缺乏发达国家军队同等优厚的武器装备条件,便命里注定要长期处于受制于人的落后地位么?这种逻辑当然不符合我们迄今已经了解的军事历史。

经过几万年生命与思维的进化,人类在现代科学技术中簇集了自己空前繁茂的智慧之花。经过几千年刀与火的铸炼,人脑在战争艺术中闪烁着自己最古老而神秘的智慧之光。

战争的博奕,是这两种智慧的综合运用。坚持马克思主义世界观和方法论的共产党人,是军队建设问题上人与武器,军事技术与军事理论相互作用辩证统一论者。今天,一场以解放人类智力为标志的工业革命勃然兴起,科学技术在大分化的同时开始大综合。电子计算机与军事系统工程,军事技术科学和军事理论科学比翼腾飞,为马克思主义军队建设的经典理论提供了具体生动的实例。这些实例启示我们改变以往由前向后积累的顺序思维习惯,转而采取由后向前考察的逆序思维方式——尝试做做未来战争的“过来人”。

当我们站在下个世纪人类社会发展的更高峰巅之上,对整个人类社会的军队发展模式来个一万年的回顾时,就很可能进一步看清所有的军队已经沿着并将继续沿着怎样一条历史的脉络演变,从而为自己的军队建设争取到更多的“时间优势”。

模式一:体能军队

一万年以前,在太平洋西缘大陆和地中海月湾地区,相继发生了一场农业革命。这场历时近万年的革命,使人类社会从蒙昧时代、野蛮时代进入了文明时代。其实在此之前,人类社会已产生了军事活动。当时,氏族社会的血缘关系可以调解内部的冲突,而“对外的冲突,则由战争来解决”。因而,男子的职责就是“作战、打猎、捕鱼,他们是武器和渔猎用具的所有者”。在这种原始共产制的社会中,萌发了最早的兵民合一的军事制度。虽然这种军事制度下的作战组织还不能算作军队,但“人——武器”这个构成军队的基本单元已经形成了。随着农业革命的推进,居民日益稠密,部落结成联盟,民族的军事首长、议事会发展为军事民主制的氏族社会的常设机关,战争和进行战争的组织便成了民族生活的正常职能。“以前进行战争,只是为了对侵犯进行报复,或者是为了扩大已经感到不够的领土;现在进行战争,则纯粹是为了掠夺。”于是,作为执行政治任务的武装集团——军队诞生了。其确切年代尚无文字可考,但据发现一些古代文物纹饰的描绘,大约在公元前3000年左右。随着青铜和铁器相继进入生产、生活领域,军队也得到了空前的坚甲利刃的武装。它利用社会生产力所能提供的一切:刀、枪、剑、戟、戈、盾、弓、箭、弩、战马、战车、臼炮等等,战斗力不断提高。在西方从古埃及、希腊、罗马、拜占庭帝国到十字军东征;在东方,从春秋战国、秦汉、三国、两晋、南北朝、隋唐到宋元明清历代武功,作战能力发展到顶盛水平的代表,莫过于几乎征服了整个欧亚大陆,统治达240余年之久的蒙古大军。剖析此类古代军队典型,我们发现这四千余年间的军队发展,尽管各方面多有改进,但以今天控制论、系统论、信息论的观点看,它们在基本结构、控制机制和社会功能上,都保留着军队萌芽时代的原始特征:

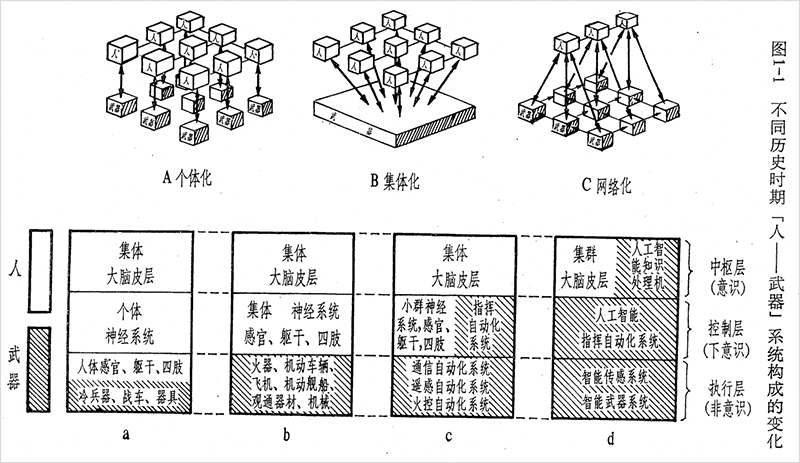

第一,个体化。在中国古代的象形文字里,作为军队、兵器、战争总称的“戎”字,有一种写法,表示为一位手执兵器的武士;而“战”字则也有古时写法,意即两戎相斗。据考证,现代英语名词“Army(军队)”和俄语名词“Армия(军队)”均源于拉丁文的动词“Armare(武装)”。显然,在社会生产力水平十分低下的原始社会时期,武装人的过程只能从单兵开始。古代东、西方民族于各自不同的社会环境中创造“军队”这一词汇时,都离不开一个共同的模式:一名士兵佩带一两件兵器,就是基本的作战单元;而由这种个体作战单元形成的群体,便是一支武装力量。那时,某些军队中虽也出现过几个人合用一件兵器的情况,而占军队绝大多数的、最常见的,还是“单兵——戈”,“单兵——刀盾”、单兵——弓箭”、“单兵——马矛刀盾”等等个体作战单位。这些个体作战单位的战斗能力是个人脑力与体力的结合〔图1-1,A〕。士兵和士兵之间除十分简单、原始的协同动作外,以独立行动为主。军队整体战斗力是个体战斗力的累加。在这种情况下,军队分割到任意一个最小的战斗单位仍能良好作战。士兵凭着强壮的身体、高超的武艺,便可能在战场上消灭较多的敌人,较好地保存自己。孤胆作战士兵的战斗能力与在群体中作战时并无悬殊的差别。同等素质的士兵,所取得的战果也几乎是等同的。因此,对战斗单位之间通信联络的要求不高,狼烟、篝火、灯光、号角、金鼓、旌旗、驿站等等最原始的信息传递手段便足以应付。

第二,体能化。这时战术和技术并无朋确的分野,因而分工很粗略。可以称之为技术保障的工作,是由随军手工工匠来承担的。而那些简单的兵种区分,也未使军人相互间不能替代。所有的军队成员在作战功能上都十分近似,连将帅也必须具有直接参加战斗的能力。他们即使要运筹于帷幄之中,也常须依靠亲身对战场的直接观察。在使用武器、亲临战场这一点上,最高统帅与各级指挥官、士兵是“同构”的。他身上保留着从战略到战术、技术,从最高统帅到各级军官、士兵的一切能力,即组成一支军队的全部信息。原来的部队崩溃了,他哪怕孑然一身来到未经戎事的居民中,也能够把他们组织、训练成为一支新的军队。因此,军队的高级神经活动是紧缩的、集约化的,它集中在少数统帅和高级指挥人员的头脑中。古代已相当发达的军事辩证法思想,尚处于一个混沌状态的知识体系中,甚至带有迷信色彩。

按照今天的认识,构成当时军队的这些同构化个体“人——武器”系统,在控制机制上可以自下而上地划为执行、控制和中枢三个层次〔图1-1,a〕。

(一)执行层,是直接形成打击、反打击、防护、观察、机动等作战行动的层次。在当时的军队中,军人实现这些行动,可以徒手、徒步,也可以利用武器、兽力和简单的器具。这一层次负责把控制信息转变为作战行动,或把感受到的行动转变为信息。它好比今天自动化系统中的伺服机构、感受器等等外围设备,因而是非意识层次。

(二)控制层,这是一个把决策信息转变为控制信息,或把感受到的信息转变为情拫信息的中转层次。当时,这一层次具有特殊的意义。在军队由个体化“人——武器”系统构成的时代,这种中转是依赖军人神经系统的“下意识”能力完成的。现代人工智能专家把军人的智力活动划分为意识和下意识两个部分,并认为下意识活动是意识的“第一个状态”。细胞、内脏、不随意行为、条件反射与迅速反应等机体的全部控制活动都由下意识履行。睡眠时意识休止,而下意识经常醒着。意识处理信息是顺序进行的:它很难跟随几个对象,不可能同时思考几种事物。下意识的“本职义务”迫使它平行处理信息。它同时控制身体全部器官和许多功能,判断外界情况,刺激身体反应。所以,就处理信息的速率而言,下意识在某种情况下(例如应付突然袭击时)远远高于意识。按某些研究者的意见,下意识可高达1016波特(二进制单位/秒),比意识快1万到100万倍。古代战场上,分工粗略的、完整的、同构化的“单兵——武器”系统,使一切观察与反观察、打击与反打击、防护与反防护、机动与反机动等等行动的控制,都要由个人神经系统和大脑皮层来承担,短兵相接时常常要在1/10——1/100秒内作出反应,这对于意识来讲是难以胜任的。因此,在古代军队中,我们看到所有的军人都极为重视拳术、剑术、马术等武术的练习。通过艰苦的磨炼,军人把原来由意识承担的大量信息转给下意识处理,变成条件反射式的体能活动。而这种同构化“单兵——武器”系统在军队中保留的时间越长,下意识的组织水平便越高。我们今天引为自豪的中华武术,就是在历时几千年的这种军队中发展起来的。“单兵——武器”系统以人的下意识能力形成的控制层,其功能好比今天自动化控制中的“操作系统”部分,它决定着军队的作战适应能力、快速反应能力和协调行动能力。

(三)中枢层,是同构化的“单兵——武器”系统的“中央处理器”。其“硬件”是人的大脑皮层,而“软件”则侧重于知识信息处理。这是意识活动的层次。当然,大脑皮层也参与下意识活动。在这一载体上,意识与下意识是共用的,犹如今天电子计算机中的系统软件与应用软件共用于“CPU”之中一样。但意识在“单兵——武器”系统中的作用是指挥中枢,它是军人思维的最高层次。所有的情报信息和知识信息,都在这里分析、整理、归纳、综合、记忆,所有的决策信息都在这里形成。将帅的远谋深算和士兵的聪明机智都出于其中。也只有在这一层次上,古代军队的将帅、军官和士兵才有区别。

分析当时“单兵——武器”系统这三个层次的构成,我们发现人与武器的不同功能,在作战单位的执行层中分界。军队作战能力的提高,大都围绕着人与武器在执行功能上的协调程度。人的体力支付占据着绝对重要的位置,而脑力支付仅处于从属地位。因此,我们可以把这种军队称为“体能军队”。

第三,社会化。个体化、体能化,都是当时社会结构的直接反映。体能军队从编组形式、管理训练、组织指挥到作战方法,都处处显露出农业、手工业时代的特点。最初,人类在军事需求中建立了氏族制度,氏族长就是军事首领,氏族成员就是战士;后来,奴隶主、地主成为统帅、将领和军官,而士兵则是解去枷锁的奴隶或租赁土地上的农民。这时,一方面军事技术简单,对兵员的要求不高;另一方面,武术在民间广泛流传,分工简单,兵员易于互换。平时,他们被编为军事单位从事生产;战时,不经训练或稍事训练即可投入作战。由于物质生产能力和交通运输能力的限制,军队远征往往要赶着牲畜甚至携带所有生产、生活资料。屯田制被广泛采用。甚至兵器、盔甲也常要由军队自己打造。从汉武帝开西域的军屯部队,曹魏、唐、宋、明诸代的军、官屯兼行,到成吉思汗民族大迁徙式的远征军和努尔哈赤的八旗子弟兵,大凡具有持久作战能力的强盛军队,多为兵民合一结构。军队是整个社会的化身。军队开到哪里,社会的经济、文化、政治活动就被带到哪里。哪怕是荒无人烟的地区,只要有一定的生产条件,军队都可以生存和作战。因此,军队在国防建设上具有天然的经济合理性质。

照今天的观念看来,这种体能军队的一切似乎都愚昧得可笑。但是,历史的技术水平提供了历史的作战条件。尽管信息来源有限,控制范围狭小,但由于军队行动缓慢,作战周期较长,并不妨碍指挥员充分发扬自己的聪明才智,创造出齐魏马陵之战、楚汉成皋之战、新汉昆阳之战、袁曹官渡之战、吳魏赤壁之战、吳蜀彝陵之战、秦晋淝水之战和伯罗奔尼撒战争、布匿战争、罗马战争、查理大帝征服欧洲等等波澜壮阔的军事斗争杰作。相对而言,正是由于军事技术简单,军队行动所受到的限制较小,才能够在相当大的程度上发挥随机应变和临机处置的作用。也恰恰由于社会分工的粗略,才能够兵种无几,协同动作简单,使战争指导者的主观随意性往往表现得比较充分。

这种体能化的军队模式,并没有随着冷兵器时代的结束而立即消失。在火器出现的最初阶段,军队仍是单个士兵的简单集合。这一延续过程,在西方军队经历了一百余年,而在东方经济落后国家延续的时间就更长。在今天相当多的第三世界国家的军队中,仍保留着这种个体化的结构。然而,随着社会的发展和进化,这种模式势必不可能长期存在下去了。

作者:杨南征,南征兵推研究院院长

1949年5月生,1968年入伍,历任排长、副连长、参谋、副处长、副团长、师副参谋长、集团军指挥自动化办公室主任。1985年入陆军指挥学院。多年潜心研究军事理论,著有《智能较量与军队现代化》、《智能较量与战役学发展》、《标图手册》等著述和近百万字的军事论文。

评论