在中国工业化进程中,通过借鉴学习国外的概念和经验,已经把中国制造推到了全球第一的位置,目前开始进入推进高质量发展的阶段。即便如此,中国制造的发展仍处于借鉴国外先进经验的阶段,还谈不上自立门户。

过去40年改革开放期间,中国制造通过技术引进和吸收,快速完成了初步工业化。客观的讲,过去40年时间,中国制造是通过学习德国制造、日本制造和美国制造而发展的,德国、日本和美国都是中国制造的老师。

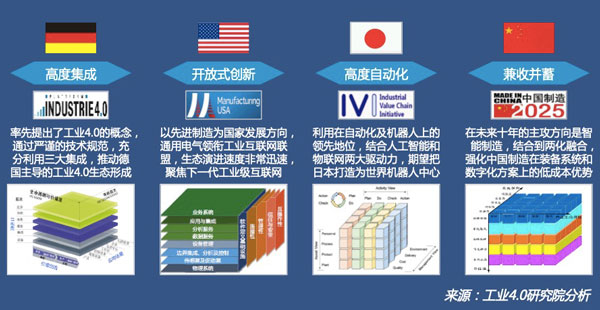

四个制造国家的工业哲学对比

按照工业4.0研究院在《全球工业4.0研究报告》中的分析,德国制造以高度集成为主,日本制造更强调自动化的实现,而美国制造体现了开放式创新的特点。

在2011年德国提出了工业4.0,其中明确提出了三大集成,分别为横向集成、端到端集成和纵向集成。

曾担任德国经济顾问委员会专家的Horst Siebert在2005年写过一本书,名为《德国经济:社会市场之外》(The German Economy:Beyond The Social Market),阐释了德国经济的特点。

《德国经济:社会市场之外》封面截图

结合到钱德勒的《规模与范围》一书中对德国合作的管理资本主义论述,大家不难理解德国采用高度集成的理由。

简单讲的,德国99%以上的企业都属于中小企业,如果不采用高度集成的方式,或者不进入高度集成更容易带来竞争优势的领域,这些中小企业将不复存在,更谈不上隐形冠军了。

对于日本来讲,在第二次世界大战之后,其经济结构跟美国经济高度耦合,随着日本制造经历了上个世纪八十年代的繁荣,后来在多方面因素影响下,陷入了一个平淡无奇的发展阶段。

但日本制造并没有停滞,它充分吸收了1995年发起“智能制造系统”(IMS,Intelligent Manufacturing Systems)国际计划失败的经验,不再痴迷于创造先进理论,也不敢“妄谈”新型理论的创立,他们坦然接受美国学者教授调研,最终形成管理理论的常态。

日本总结的智能制造系统失败经验

其实日本制造采取低调的原因很简单:一方面深感在日美贸易战打压之下,日本感受到了综合国力不强高调的结果会引来美国的打压;另外一方面,创造具有推广价值的新概念,并不是日本人的长项,这一点日本经产省在相关文件中也明确指出了。

美国一直强调先进制造的领先能力,但要保持领先,显然不是按部就班就可以实现的,而需要更为开放的系统,保证新的思想和技术较快融入其中。

由GE等美国工业巨头提出的工业互联网颇具典型意义。跟德国、日本以及中国推进工业互联网的方式不同,美国发起的工业互联网联盟明确表示不会推出标准,而主要以选择已有标准或协助标准组织达到标准化目的。

之所以会出现美国工业互联网联盟不以标准制定为目的,是因为美国各种标准都非常专业,完全不需要美国工业互联网联盟自己来推进标准,而且它还是一个民间组织,不需要为完成政府指标而工作。

目前全球经济处于第四次工业革命启蒙期,正如技术革命所揭示的那样,中美贸易战、经济增长低于预期、企业裁员甚至关闭等现象层出不穷,已经在经济学家的意料之中。

中国制造肯定会继续发展,也必然走向高质量发展,在“教师节”这个特殊日子,谈谈中国制造到底师从德国还是美国,不过是借题发挥之举,希望可以启发大家讨论。

评论