质量基础设施跟计量、标准和测评相关,它们形成了国家质量基础的三大支柱。

据学者考证,2005年,联合国贸易和发展会议(UNCTAD)和世界贸易组织(WTO)在《出口战略创新》中首次提出国家质量基础设施(National Quality Infrastructure,简称NQI)。

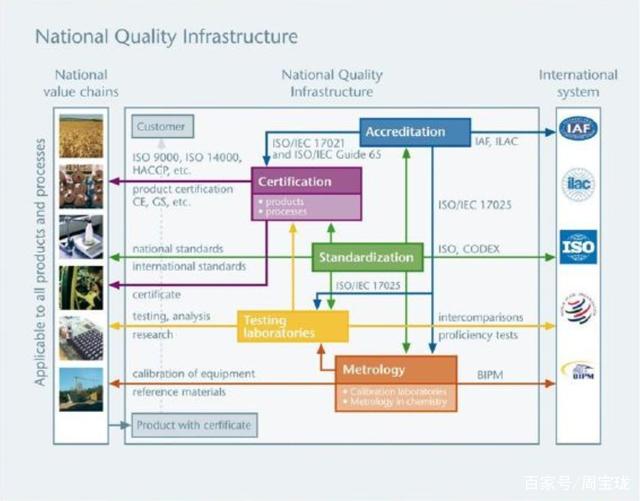

2006年,联合国工业发展组织(UNIDO)和国际标准化组织(ISO)正式提出国家质量基础设施的概念,将计量、标准化、合格评定(主要包含认证认可、检验检测)并称为国家质量基础的三大支柱,其中,计量是基准,是控制质量的基础,标准是依据,用以引领质量提升,合格评定是手段,控制质量并建立质量信任,三者构成一条完整的链条,是保护消费者权利、提高企业生产力和质量、保护环境、维护生命健康安全的重要技术手段,能够有效支撑国际贸易和可持续发展。

2012年1月11日,国务院召开的研究部署进一步加强质量工作的常务会议强调:“标准、计量、认证认可和检验检测(认证认可和检验检测是合格评定的主要内容)是质量基础工作,必须予以加强”。

2013年,世界银行提出了建设国家质量基础的公共干预理论,认为国家质量基础适用于所有产品和服务。

2016年1月11日至12日,原国家质检总局支树平局长在全国质量监督检验检疫工作会议上用了大量篇幅专门阐述NQI的重要性和紧迫性,科技部也以专栏形式首次将NQI纳入《国家科技创新“十三五”规划》。

2017年,经过国际计量局(BIPM)、国际认可论坛(IAF)、国际电工委员会(IEC)、国际实验室认可合作组织(ILAC)、国际标准化组织(ISO)、国际贸易中心(ITC)、国际电信联盟(ITU)、国际法制计量组织(OIML)、联合国欧洲经济署(UNECE)、联合国工业发展组织(UNIDO)等10个国际机构共同研究,在2018年联合国工业发展组织(UNIDO)发布的《质量政策——技术指南》一书中提出了新的质量基础设施定义。指出,质量基础设施是由支持与提升产品、服务和过程的质量、安全和环保所需的组织与政策、相关法律法规框架和实践构成的体系。

质量基础设施体系涉及消费者、企业、质量基础设施服务、质量基础设施公共机构、政府治理五个方面。

质量基础设施体系依赖于计量、标准、认可、合格评定和市场监督。政府治理表现为市场监督,之外,体现为5大技术要素(计量、标准、认可、检验检测、认证)。认可被从之前的合格评定中单独列出,与计量、标准共同承担公共机构的角色。合格评定(主要包含检验检测、认证)则以第三方的姿态服务于企业,最终使消费者受益。

2018年11月30日,国际质量基础设施网络(INetQI)在瑞士日内瓦举行成立会议,标志着国际质量基础设施网络正式诞生。

评论