2020年5月31日凌晨3点22分(北京时间),马斯克利用SpaceX发射载人龙飞船升空,两名NASA宇航员进入轨道。这是首次民营企业将人类送入国际空间站,同时也是数字孪生体在工程应用中的最大突破。

众所周知,美国NASA和国防部率先提出数字孪生体概念,NASA还在2010年的技术路标中明确了“数字孪生体2027计划”,希望通过近20年的研发,建立数字孪生体工程体系。

如果采用NASA的官僚体系,数字孪生体2027计划的确需要近20年,但美国向来敢于打破传统,通过民营企业的参与,解决投入和产出的问题,特别是解决成本问题,这大大凸显了数字孪生体在压缩成本上的潜力。

一、NASA提出数字孪生体2027计划

2006年12月20日,美国总统布什发布了Executive Order 13419,要求建立国家级的先进技术路线图。2007年12月,《航空技术研发和基础设施国家计划》(National Plan for Aeronautics Research and Development and Related Infrastructure)获批,2008年12月与之相关的技术附录也编制完成。

在这样的背景下,2010年,已经进入奥巴马时代的NASA和国家研究委员会(NRC,National Research Council)开始筹备为航空领域设计一个技术路线图。

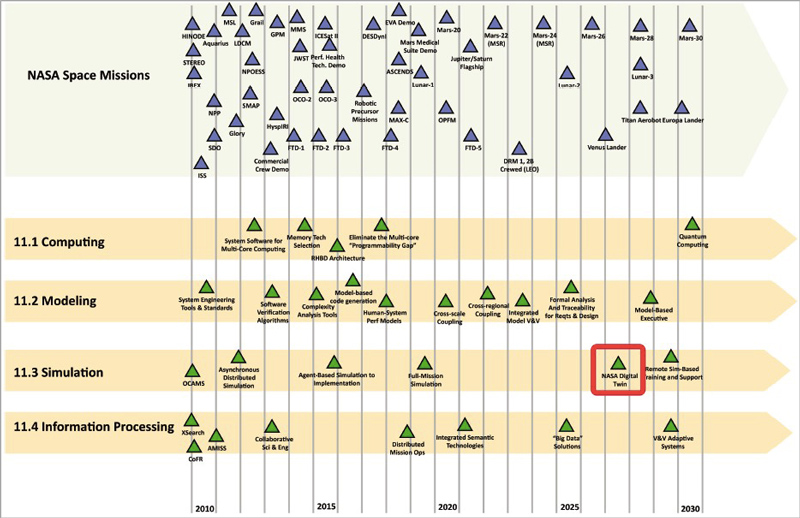

NASA组织了相关专家撰写了《NASA空间技术路线图》(NASA Space Technology Roadmaps),共涉及14个主题。据统计,该报告包含140个挑战、320种技术,时间跨度为20年,该技术路线图一直延续到2030年。

除了NASA潜心编写技术路线图,NRC还组织了一个18人的工作委员会,按照6个研究小组的方式来对NASA工作成果进行评估,以保证满足美国未来的竞争优势需要。据相关备忘显示,除了工作委员会的成员,NRC还邀请了56位不同领域专家参加技术路线图工作。

NASA空间技术路线图(红色为数字孪生体)

正是在这次报告14个技术主题(Technology Area)中,TA 11(即Modeling,Simulation,Information Technology & Processing Roadmap)提出了大致在2027年实现NASA数字孪生体(NASA Digital Twin)的规划目标。

这是目前可以查询到明确提出数字孪生体的最早文档之一。

虽然行业人士较为熟悉的Michael Grieves称自己最早提出数字孪生体的概念(Concept),但一直没有看到书面证据,工业4.0研究院认为,真正完整的数字孪生体概念提出,应该归于美国NASA和国防部(前述NASA的Glaessgen和USAF的Stargel认为DARPA的国防科学办公室提出了该概念)。

NASA在报告中,多处对数字孪生体进行了解释。在TA11-1,报告指出,“简单的讲,一个模型代表物体的特征,然而仿真代表了其行为。”在TA11-5,报告进一步指出,基于仿真的系统工程(Simulation-Based Systems Engineering)就是“NASA Digital Twin”。

二、数字孪生体范式建设

提出一个概念相对容易,很多时候是灵机一动的结果,但要构建一套理论体系,则是困难的事情。

2012年,NASA兰利研究中心的Edward Glaessgen联合美国空军科学研究办公室的David Stargel撰写了《未来NASA和USAF车辆数字孪生体范式》(The Digital Twin Paradigm for Future NASA and US Air Force Vehicles)的论文,阐释了工程路径方法。

NASA兰利研究中心科学家Edward Glaessgen

值得国内行业人士注意的是,美国在推进某种概念的时候,大都从范式开始,这需要做大量的基础工作,包括概念范式完善、技术验证和工程标准等。

在美国第53届《结构、结构动力学和材料大会》(Structures,Structural Dynamics, and Materials Conference)上,来自NASA和USAF的两位顶级科学家正式提出了建立范式的提议,对比了传统方法(Conventional Approaches)和数字孪生体(Digital Twin)之间的差异。

USAF科学办公室科学家David Stargel

现代科学工程经验显示,一种可以称之为“范式”的概念体系,大致需要10年时间完成。

大家比较熟悉信息物理系统(CPS,Cyber-Physical Systems),2006年由NSF提出,2015年开始结束,被美国人判定为发展前景不大,主要原因是过于复杂,不具有颠覆性意义。当然,这不意味着该概念没有用。

大部分人没有关注到数字孪生体本质上就是信息物理系统的竞争概念。

从技术路径来看,信息物理系统来源于嵌入式系统,这意味着必须采用高度集成的工程方法,但数字孪生体来源于数字模型,这是一种基于物理实体的数字化方式,其工程逻辑是比较松散的MBSE。

三、马斯克为什么选择数字孪生体?

之所以大家关注SpaceX发射成功龙飞船,是因为这代表了一个新时代。

NASA可以自己做这个事情,但它的成本太高,甚至于比俄罗斯等国家的成本要高,这迫使它在2011年7月21日终止了美国本土发射载人飞船。那正是美国经历了金融危机,举国都陷入经济恢复的阶段,要投入巨资搞载人飞船,没有任何理由。

马斯克不认为美国无法以低成本发射载人飞船,他看中了NASA当时提出的数字孪生体概念,这显然是改变历史的机会。

| 飞船 | 飞船开发成本 | 飞船开发成本(2019) | NASA总体开发成本(2019) | 单人成本 |

Mercury | 2.09亿 | 26.58亿 | 26.58亿 | 1.42亿 |

Gemini | 6.82亿 | 75.93亿 | 118.96亿 | 1.17亿 |

Apollo CSM | 29.92亿 | 308.90亿 | 1748.52亿 | 3.90亿 |

Shuttle Orbiter | 58.29亿 | 273.91亿 | 501.27亿 | 1.70亿 |

Soyuz | -- | -- | -- | 0.8-0.9亿 |

Crew Dragon | 17.27亿 | 17.27亿 | 24.05亿 | 0.67亿 |

Starliner | 28.01亿 | 28.01亿 | 30.83亿 | 0.99亿 |

Orion | 216.97亿 | 236.62亿 | 236.62亿 | 2.91亿 |

这是基于回归到过去50年工业数字化转型的目标:以合理的成本实现数字化。

毫无疑问,当NASA有钱的时候,花钱当然任性了。以2019年美元计算,Mercury算是成本低的了,也要26.58亿美元,阿波罗就更贵了,高达308.90亿美元,但马斯克的龙飞船只要17.27亿美元。更具对比性的是单人成本,龙飞船只要6700万美元,而其他方式大都要亿以上来计算,考虑到规模发展,马斯克的解决方案更有竞争力。

工业4.0研究院过去五年聚焦数字孪生体研究,发现马斯克对于NASA的数字孪生体2027计划非常感兴趣,他从NASA和美国国防部笼络了一批数字孪生体顶级人才,自己也亲自学习数字孪生体相关的关键技术,其中就涉及到Edward Glaessgen多次给SpaceX公司提供咨询服务。

马斯克把数字孪生体的潜力用到了极点,它充分利用数据驱动的特点,尽量简化人与设备的机械交互方式,例如,这次发射龙飞船,跟飞船中宇航员交互的视频显示,内部人机交互已经采用了触摸屏方式,这将发挥数字孪生制造的潜力,并提高设备的可用性。

回顾2010年NASA提出数字孪生体2027计划,当时考虑的是利用NASA自身官僚体系来完成相关工作,但随着金融危机逐步深化,这提出了降低成本的要求,从而给马斯克介入NASA业务提供了机会。

原计划需要17年才可以完成的计划,马斯克只用了10年时间就完成了,这就是机制变革带来的奇迹。

总结

工业4.0研究院对数字孪生体关键技术做过测算,我们大致跟美国有20年的差距,虽然在理念上可以借鉴美国做法,但在计算材料学、数字孪生化技术、数据驱动工具等领域几乎没有积累,这需要我们改变所谓举国之力投入某个特定领域的做法。

由于数字孪生体天然具有开放架构特点,如果设计好运行模式,让广大的创新创业力量加入,加快数字孪生体发展速度,在10年期间接近美国数字孪生体发展水平,的确具有可能性。

这样的愿景实现的前提只有一个:给民营企业平等参与国家项目的机会。

评论