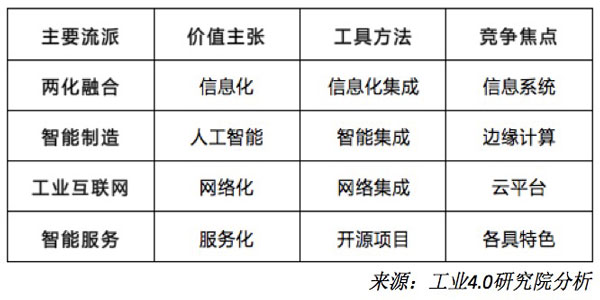

自2015年国务院发布“中国制造2025”以来,已经有三年时间,基本上确定了智能制造和工业互联网两大主攻方向的概念范式,加上早在2007年中共中央十七大确定的两化融合,形成了三个主要的概念和流派,在此基础上,工业4.0研究院通过多年研究,提出了第四个流派——智能服务。

按照工业4.0研究院提出“流派形成的基本三要素”,一个真正的流派必然需要有研究能力、包容性的理念和成熟的商业模式,这样才可以持续的发展,并为中国制造转型升级提供有价值的指引。

对于行业人士来讲,两化融合、智能制造和工业互联网三大流派的工作有目共睹,主推的实体单位具有强劲的研究能力,研究成果也较为公开透明,便于公众获得相关资料,虽然还有其他实体提出相关概念,但由于缺乏公开的资料,难以进行判定,预计可以归属到四大流派之一。

两化融合:以贯标方式推进信息化

国家工业信息安全研究中心(原工信部一所)潜心运营中国两化融合服务联盟,早在2013年8月23日,工信部发布了《信息化和工业化深度融合专项行动计划(2013-2018年)》,接着到10月,中国两化融合服务联盟就成立了。

按照国家工业信息安全研究中心官方网站发布的信息,中国两化融合服务联盟“以两化融合为主攻方向,开展战略规划、理论方法、技术和系统解决方案等的研发和应用推广,为政府、行业、企业等提供跟踪研判、专题研究、标准研制、评估诊断与咨询、贯标评定、试点示范、宣贯培训、解决方案、成果推广、会议交流、国际合作等全方位服务。”

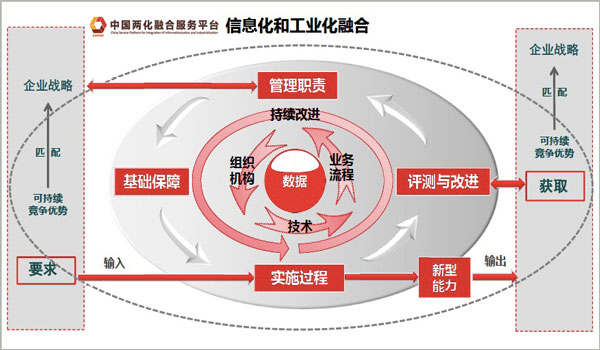

两化融合管理体系的框架

中国两化融合服务联盟提供了明确的管理体系框架,有清晰的定位和明确的主张。两化融合流派主要定位于企业战略需要,主张企业信息化的解决方法,通过类似ISO定量的评估方式,加深工业企业的信息化水平。

在工信部发布的《信息化和工业化深度融合专项行动计划(2013-2018年)》中,提出了5年期间需要完成的各项工作,中国两化融合服务联盟和平台也是其中的内容。今年是2018年,目前还不清楚是否会继续以两化融合来推进相关工作,不过,预计会继续以(工业)互联网与制造业的融合等方式继续推进相关工作。

智能制造:通过装备实现智能工厂

早在1989年,日本就开始提出智能制造系统(IMS,Intelligent Manufacturing Systems),并于1995年正式推进了全球性的IMS计划。不过,由于日本的智能制造认知局限,加上美国等国在互联网等领域的成功,让日本提出的IMS计划缺乏了市场基础,最终在2010年,日本退出了自己一手发起的计划,宣告了日本版的智能制造计划流于失败。

从日本及全球跟踪研究智能制造的研究来看,智能制造的核心范畴大都定在工厂边界,有点类似德国工业4.0三大集成的第一个层级——纵向集成。对于中国来讲,早在2011年,工信部装备司就开始推动智能制造装备的推进工作,与此同时,科技部也发起了一系列的研究工作。

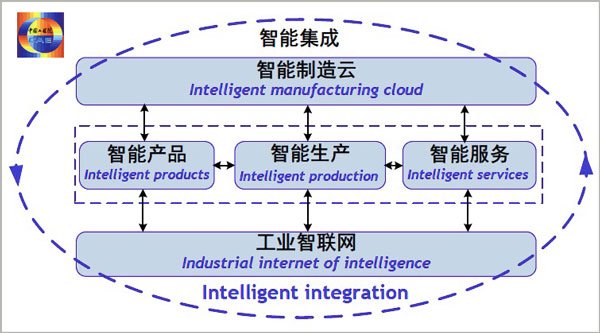

新一代智能制造的组成体系

不过,真正把智能制造提升到国家战略高度的,还是2015年国务院发布的“中国制造2025”,该蓝图计划明确指出,智能制造是“中国制造2025”的主攻方向,而作为工信部立部之本的两化融合,则成为“中国制造2025”的主线。与此同时,撰写“中国制造2025”的中国工程院,也开始对智能制造进行深入研究,直到2017年底,正式推出了中国版的智能制造——新一代智能制造。

中国工程院明确指出,智能制造就是新一代人工智能驱动的,当然,在迈向新一代智能制造的过程中,还需要有两个阶段的过渡,分别是数字化制造和网络化制造,后者建立在数字化制造基础上,也可以称为数字化网络化制造。

由此,中国版智能制造延续了人类社会对智能化制造的探索,希望进一步应用诸如深度学习等新一代人工智能(也有专家称为人工智能2.0),提升自动化的应用水平。

工业互联网:网络化的先进制造业

中国互联网的应用比较成功,电信业的发展成就也有目共睹,如何把电信和网络上的成功,移植到中国制造业的转型发展中去,是我国发展的新课题。毫无疑问,工信部下属信通院在2016年发起的工业互联网产业联盟,经过过去两年多时间,已经做到了这一点。

2017年底,国务院发布了《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,体现了我国对工业互联网的新认识。

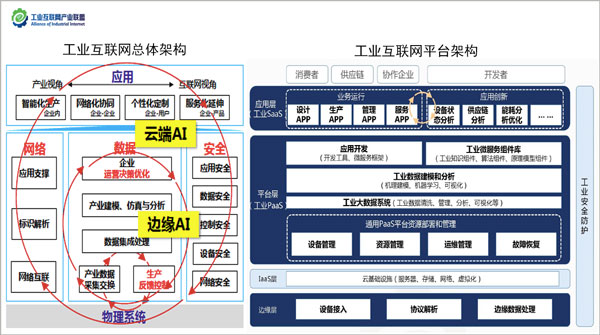

工业互联网的总体和平台架构

早在2016年2月1日成立工业互联网产业联盟的时候,信通院作为联盟的核心智库,就明确提出了“工业互联网总体架构”,该架构的核心关键词当然是“网络化”,通过“网络化”手段,可以为中国制造业带来新的发展模式,能够更好实现工业大数据的应用。

工业4.0研究院发现,虽然我国的工业互联网产业联盟与美国的工业互联网联盟的名称类似,但两者还是有不少差异,例如,工业互联网产业联盟的核心工作之一就是推动相关标准,而工业互联网联盟明确不以联盟名义提出标准。

智能服务:制造业服务化的实践

客观的讲,我国官方体制内智库已经为两化融合、智能制造和工业互联网三大主要流派设计了良好的概念和体系,也有较长时间的企业实践,应该继续推行。但据工业4.0研究院观察,这三大主要流派大都以满足大型企业转型的需要为主,对于见效较慢和较小的中小企业,难以用规范统一的标准去帮助他们的个性化经营。

中小制造企业迫切需要量身定做的概念体系,这些概念体系既不能影响中小制造企业追求成长的需要,也不能需要过多的资源和投资。

虽然大型企业拥有大量的资金去建设自己的工业互联网平台,但中小制造企业也不想只成为工业互联网平台的使用者,它们也有梦想,至少应该有机会拼搏一下;当然,中小制造企业不能承担过高的成本,它们拥有的是企业家精神,而不是大量的资本投入,这需要给他们一个低成本的机会,开源项目就是最佳的选择。

毫无疑问,目前国内还缺乏这样的机构。为此,工业4.0研究院作为主要力量,与行业内具有研究能力和认同开源项目驱动理念的机构,共同发起了“智能服务联盟”(SSC,Smart Service Consortium),力图通过开源项目基础设施的研究及建设,大幅降低中小制造企业进入两化融合、智能制造和工业互联网的门槛。

最后,需要指出的是,中国制造的四大主要流派,的确有主要的机构在推进,但由于有不同的实体在做同样价值定位的工作,或许名称不一定相同,但有可能也属于同一流派,例如,智能服务就有互联网+、工业服务和工业技术软件化等名称,但所做的事情大致相同。“智能服务联盟”的独特之处,就在于开源项目主张更为明确,专注服务于中小制造企业。

评论