导读:本文为南征兵推研究院院长杨南征在1986年所著《智能军队》的连载之六,阐释了军队建设的先进思想。数字孪生战场实验室接受杨南征授权,在数字孪生战场公众号上刊登该书全文,以期引起军事爱好者的讨论,展望新的“智能军队”概念体系。

战争往往会促使人的认识向新的高度升华。在战场上,当伴随着导弹爆炸的闪光,眼看着小山般的驱逐舰倾刻沉没,猛龙般向前挺进的坦克顿吋瘫痪,闪电般划过天空的战斗机被炸得无影无踪时,人们会强烈地感到人的智慧在这里变成了一种神奇的能量释放过程。这种能量释放并非体能时代和技能时代军队对于武器大破坏力追求的直接宣泄。而是通过高效控制,使武器能量的运用臻于完善,达到前所未有的作战效能。其效能达到的程度,往往可以让那些杀人武库中的庞然大物瞬间消失;让那些昂贵的兵器突然一文不值;让无数打击难以逃避,又让无数打击化为泡影。

尽管在电子计算机诞生之前,军人的智力早已在技能和体能军队中作用久远了,但军人智力转化为武器能量释放的过程,一直未能得到精确的描述和研究。这种探索只是在运筹学、人工智能科学和微电子技术充分发展之后才有可能。如果按照今天信息论、控制论和系统论的观点,可以把军人智力看作处理和传递军队信息的能力。处理军队信息,包括军人对军队平时与战时各种信息的获取、判断、想象、思考、分析、综合、创造、记忆等过程的总和。然而,仅把军人智力活动限于对信息的处理,还不够完全。因为军人在军队群体中活动,军人处理信息,必须通过群体交流才能实现,并且只有通过交流才有意义。象通报军机、搜集情报、研究战况、讨论对策、下达命令、标绘地图、草拟文书等等,都离不开信息的传递过程。因此,如果把军队的智力活动作为一个思维系统看,它实质上包括“处理信息”与“传递信息”两部分。

在军队走向智能化之前,尽管人的智力活动也贯彻于战争的始终,但由于人与物之间有一道思维信息不可逾越的鸿沟,军人的一切智力活动只被限于自身的大脑和神经系统范围之内,在人与人之间以极低的信息传递速率进行。所有的情报、报告、命令、指示、计划、通报、方案、批复等等,传递到执行者手里就到了头。往下,就要靠军人对这些信息的理解水平、使用装备的技能、身体素质和对环境的适应能力等,通过自己的感官和四肢去间接地转变为战场上的实际打击与反打击行动。这里之所以是“转变”而非“转痪”,因为在第一线执行任务的都是人。他们的心理状况(是否勇敢、坚韧、耐劳、谦逊、团结、冷静、诚实、士气高昂等等)及其与技术装备间的配合程度(操作是否熟练、精确、迅速、故障少、消耗低等等),都有可能直接影响军队信息向实际打击转变的益损值。在多数情况下,都有可能使各种信息扭曲、变型,甚至完全相悖。即使在最正常的情况下,也难免受到不同程度的干扰。

战争史上,因指挥控制信息被歪曲执行,或战场信息被歪曲传递而导致丧军败旅的例子屡见不鲜。尽管自古就有“知为力”之说,但“知”与“力”在微电子技术出现之前,毕竟还不是一回事。智力在战争中充其量只是一种潜力,必须通过多次转化形式才能表现出来。这就好似一个积蓄了很大势能的铁球,尽管已被悬得很高,但由于没有适当的轨道,难以准确地按照人的意愿做功。智力被积聚在军事家的大脑里,没有直接流动起来的条件,没有被直接物化的可能。人们无论如何也难以想象它与武器能量有什么内在联系。

自从电子计算机步入战场,军人的思维视野便被空前拓宽了。

指挥自动化和精确制导武器系统,不仅把人脑与人脑之间的信息交流直接物化,使军队的信息处理、传递方式发生了质的变迁,更重要的突破是抹平了军人与武器之间思维信息交流的鸿沟。自动化系统神经末梢的执行者不是人,而是自动化武器、器材和各种机械装备。而所有的人,从统帅到士兵,都能够把最繁重、最单调、最危险的任务交给计算机和机器人这些“新战友”去做。人只做人该做的事:探索、分析和编制性能更好的软件,研制智能水平更高的自动化系统,以及研究如何更好地去使用这些系统。

在这种情况下,军人智力不仅得到空前增强,而且还出现了一个质的飞跃:军队信息的处理和传递由原来的人脑——人脑闭合回路系统,进入了新的人脑电脑——武器这种开路系统。绝大部分信息的获取直接由自动情报感知系统获得并整理上报,绝大部分控制信息直接通过自动化指挥、通信、控制系统传递给自动化武器装备。军人则可方便地监控和干预其运转。这种军队思维的整体联动,优点还不仅仅在于其效率高,更重要的是出现了一种“无差错”执行机制。它好象无人工厂中的机器人可使产品质量稳定于千万件相同似的,使军队指挥、作战、训练、管理各类活动的失误率降到最低,并且可提前对“废品”率进行预测。这样,军人的智慧潜力终于通过自动化系统得到了直接物化的条件。

千百年来,积聚于军人头脑中的智慧势能,能够沿着一条自动化系统建立起来的思维联动轨道急速滑向战场,爆发出古今军队从未有过的摧毁力和震撼力,创造出以往人类史上一切思想先哲、军事鼻祖、传奇英雄、盖世名将闻所未闻、想所未想的战争奇观。这种崭新的战争现象,以极大的魅力吸引着军人们去探索智能的奥秘。

在西方,“智能”(intelligence)一词来源于拉丁文legere,本意为从事收集(特别是汇集)和组合,以便能选择和形成一种印象。以往,人们一向认为这种从事收集、组合、选择、感知和认识的能力仅限于人所专有。比如,在许多经典辞书中常这样解释:智力,“通常叫‘智慧’。指人认识客观事物并运用知识、经验等解决实际问题的能力。”“指人认识、理解客观事物并运用知识、经验等解决问题的能力。”然而,自从人类科学的进军突入人工智能这块处女地之后,传统观念禁区的界碑便开始动摇了。因为,人工智能恰恰是“二十世纪五十年代后期兴起的利用电子计算机模拟人类智力活动的科研领域。即由机器代替人的智能来完命某项工作。如识字、读书、谈话、下棋、解答数学和日常生活中的问题,从事科研工作等,还可以用机器人代替人在困难或危险的环境中执行任务。”

既然机器可以模拟人的智力活动,我们就不仅有理由把智能理解为人所具有的思维能力,也完全有理由把它看作人的智力向机器的一种转嫁。人以智力获得知识,又以智力运用知识。因此,智能在机器那里也是知识的转嫁。这两种转嫁都以一定的信息传递方式来完成。科学家和工程技术人员在研制、生产智能武器系统时,已完成了第一次转嫁(硬转嫁);军人在使用智能武器系统时,还需要进行第二次转嫁(软转嫁)。随着战争对武器智能水平要求的提高,这两次转嫁日益呈现出合二为一的趋势。即军人开始需要参与硬转嫁的过程。而科技人员也已广泛参与软转嫁过程。

战争是物质较量和思维较量的统一体。军人思维对战争物力运用的控制过程,最终表现为军人思维信息对武器装备能量释放的干预过程。1948年,申农首先提出了信息就是不定性减少的量,即信息的本质就是两次不定性之差的概念。这一槪念可以用符号表示为:

I=S(QLX)-S(QLX')

L代表信息,Q表示对某件事的疑问,S表示不定性,X为收到消息前关于Q的知识,X'为收到消息后关于Q的知识。

如果军人思维控制信息的内容是武器系统已经存有的,那么武器收到信息后就不会引起知识的变化(X=X'),不定性没有改变,等于未收到任何信息。假如军人思维控制信息内容是武器系统未曾收存的,那么武器收到信息后就会引起知识的增加,不定性减少或消除。武器对军人思维的反馈信息亦然。

在热力学中,度量物体内部组织无序度的物理量是熵。因此,科学家们便把这一概念引入了信息论。维纳指出:“一个系统的熵就是它的无组织程度的度量。”波尔兹曼认为:“熵是一个系统失去了的‘信息’的度量。”武器系统有序程度越高(不定性越少),熵就越小,所含的信息量就越大;反之,无序程度越高(不定性越多),熵就越大,信息量就越小。信息和熵是互补的。信息就是负熵。因此,军人智力向智能武器的转嫁过程,就是武器系统的有序度提高,不定性减少的过程,即负熵的放大过程。

为了度量负熵的大小,申农提出了著名的信息熵公式:

X为组成信息的随机事件集合,P为事件X的概率分布。P(xj)为第j个事件X的概率。.

H(x)为信息量,它代表信源整体的平均不定程度。

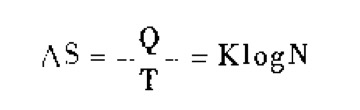

而法国物理学家L•布里渊于1956年出版的《科学和信息论》(Science and InformationTheory)专著中,则把熵和信息(负熵)作为同一事物来看待,从而建立了信息和能量之间的内在联系。这种内在联系可以定量地计算出来:在有N个等概状态的物理系统中,输入能量Q时,对应熵变化为:

(K为波尔兹曼常数,T为绝对温度)

假定某武器系统仅有两种等概状态,N=2,其平均信息量为1=log22=1比特。该系统相应熵变化为△S=kln2=10_16尔格/°K。即增加1比特信息相当于使用该武器系统的熵减少数量级为10-16尔格/。K。

负熵是战争物质运动的组织程度的定量度量,另一方面又是它的属性,反映属性的定量度量。表现在战场上,是武器的作战效能。战争的物质统一性也表现在物质的能量属性和信息属性的这种结构上的共性之中。战争信息的获取与传递离不开能量,而战争能量的转换与驾驭又离不开信息。例如,一个现代化的防空系统,需要强大的能源来维持系统的运转,才能获得防空信息。同时,要驾驭具有强大能量的导弹、火炮等武器,又需要适时准确的信息。因此,1971年美国科学家迈伦•特赖布斯,爱德华•麦欧文在《能量和信息》一文中写道信息和能量是难分难解地交织在一起的。‘知识就是力量’这句话所表现的智慧值得我们深思。”

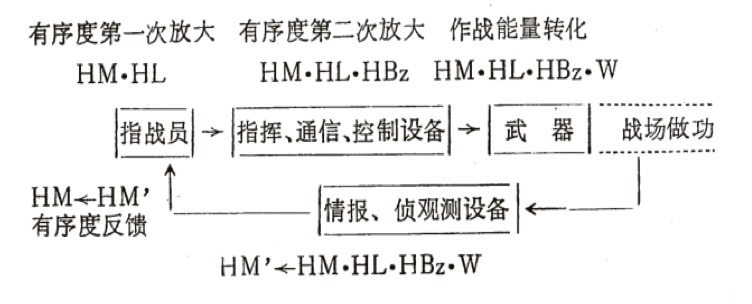

基于这一认识,我们可以把军人智力与武器效能相互转化的循环过程示意为一个周转链。

HM表示战前知识信息,HL表示指战员的智力转嫁,HBZ为科技人员的智力转嫁,W为武器的物理能量,HM'为战场反馈信息。其周转过程为:

军队在智能化进程中,不断对这一周转链给予技术强化,其发展的极限是智慧(有序度)转嫁过程中的损耗趋于零,使武器能量的驾驭活动趋于人的如意程度(在不考虑敌方对抗活动情况下)。从而使武器的应用效能趋向极大。而这一切,就是军队智能化的本质。

就发展过程而言,军队智能化始于信息传递水平的提高。军队信息传递水平的提高又始于“下意识”的训练。中世纪西方军队中流传过一个故事:据说有位爱搞恶作剧的人,看到一名退伍老兵端着大盘的佳肴回家,便突如其来地喊了声“立正!”话音未落,老兵已两手垂放,双脚并拢,一大盘羊肉炖薯便倒进了路沟里。分析这个故事,我们发现,喊“立正”口令的人,与听到这个口令的老兵之间有一种思维的联动。这种思维联动的信息传递,是靠“共同约定”来完成的。喊“立正”的人,知道这两个字乃命令对方直立的一种专用信号;听到“立正”口令的老兵,也因为习惯于接受这种专用信号,而立即做出了相应动作。没当过兵的人大多会嘲笑故事中这位老兵的机械和呆笨,而真正的军人则无不为之优良的军事素质而肃然起敬。因为如果那恶作剧者不管“共同约定”,任意喊出什么“站好”、“停住”、“别走”之类的话,老兵是绝不会有上述本能反应的。当然,从本质上讲一切信息传递都具有这种“共同约定”,但“共约机制”在军队中是实现集体化下意识控制的媒介,因而表现得特别突出、规整、完全,以至于成为军队信息传递水平高低的基本标志。

“《军政》曰:‘言不相闻,故为金鼓;视不相见,故为旌旗’。夫金鼓旌旗者,所以一人之耳目也;人既专一,则勇者不得独进,怯者不得独退,此用众之法也。故夜战多火鼓,昼战多旌旗,所以变人之耳目也。”古代的旌旗、金鼓、螺角、号炮、灯光、篝火、狼烟;近代的军号、口哨、信号旗、信号弹、信号灯、电报、警报等等,都是运用一些尽可能简单、明确的共约信号进行传递的工具。原因有二:一方面由于战争比一般社会活动紧张得多,共约信号必须简明扼要;另一方面,活人的生死搏斗,保密事关重大,共约信号大多具有使用范围狭窄、时限短促的特点。号谱、哨音、口令、旗语、密语、密码、番号、代号,以及所有官兵天天用的军语,指挥机关离不开的军队标号等等,都是军队中某一部门、某一范围、某一特定需要的“共同约定”。

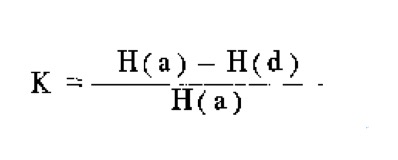

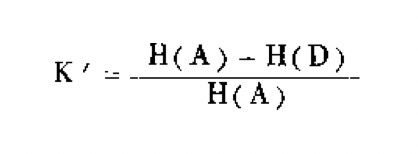

为了记述方便,我们把这种共约关系写为:“X>—<Y=C”。X为信息发出端(如恶作剧者);Y为信息接收端(如老兵);C为军队共约信息集(如“立正”)。读作“Y共约X于C”。若以集合E表示社会共约信息集(如自然语言、各种科技语言等),趋势则C集与E集相交。在E集中,有相当一部分信息元素与C集共用(C∩E部分);同时还有更多的部分被排斥于C集之外(E-C∩E)部分,如“站好”、“停住”、“别走”之类)。由于军队的成员来自社会,每个人都在不同程度上保留着社会信息传递习惯,因而在军队信息传递的实际过程中,不仅仅从C集,而且从CUE中提取元素,排成信息序列。若以H(a)表示某军队从C∪E中提取元素组成信息序列的有序度(总信息量),以H(d)表示该军队从E-C∩E中提取元素组成无效信息序列的有序度(无效信息量),以K表示这支军队信息传递的有效率,则:

显然,该值越大,军队信息传递水平越高。比如航空兵作战行动以分秒为计,常用“03,云高500,能见度1000”和“03明白”之类十分简练的联络短语。连“8时30分降落到地面”,也简化为“830落地”。这种简化、规范、明确的共约机制,十分接近电子计算机的信息传递方式,因而较各种自然语言更易于实现自动化控制。故军队自动化进程有理由先于社会其他部门,军队中的自动化,空、海军又先于陆军。一般说来,“共约机制”越健全,军队的智能化条件越好,其发展也越快。

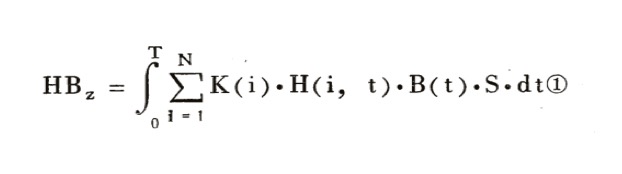

军队在敌对双方的对抗行动中进行信息传递。其共约机制有两个独特的性质:一是专向性。军队内部的共约仅针对特定的对象,其范围越窄,信息传递水平越高。趋向是单位区分越多越好。而社会其他部门的共约信息,其趋向则以通用度高为优。二是不重复性。发展的极限是每个信息只使用一次的共约,例如机要电报的一次一密制、雷达的高速大范围跳频等等。假如HBZ为时间T内N个单位传递的有效信息总量动态值;N为信息源集〔1、2、3…,n,…N〕,(N?∞);k(i)为第i信息源单位时间内发出的信息中有效信息所占的比例(信息传递平均有效率);H(i,t)为第i信息源在单位时间内发出的总信息量;B(t)为单位时间内收到的信息比值;S为频变系数(单位时间内传递载体的变换次数);根据运筹分析人员葛波平的研究,有:

军队的信息传递水平,以HBZ值为标志,称为“信息传递水平值。”

再来考察军人处理信息的过程。“在战场上,指挥员把侦察得来的材料进行去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的处理,再加上自己的情况,定下正确的决心,贯彻于军队的行动。”实质上,这是一个用已有的知识去求得新知识的过程。按照逻辑学的研究成果“已知+宇宙演示=新知”的原理,军人要在战场上获得正确的判断,定下正确的作战决心(新知),就不仅要尽可能

多地搜集敌情、我情、地形、天候、水文、社会环境等等最新的情况(宇宙演示),而且要拥有尽可能广博精深的军事、政治、经济、文化、历史知识和正确的分析、综备、创造性辩证思维方法(已知)。显然,用已知从宇宙演示中产生匹配结合,也是共约机制在起作用。若G为已知信息集,O为宇宙演示信息集,那么新知产生过程,就是从G与O的并集(G∪0)中提取元素并重组。如以H(A)表示指战员从G∪0中提取元素组成知识信息的有序度(知识信息总量),以H(D)表示指战员从G∪0中舍去的知识信息的有序度(无效知识信息量),K'为知识信息获取率,则:

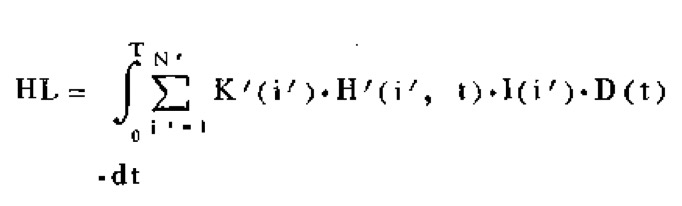

在战争知识的海洋里,军人不具备宇宙演示现象的有关知识,那么这种现象再明了,也不会产生正确的判断和作战决心。反之,知识再渊博、经验再丰富的军人,如果得不到足够的宇宙演示,新知识的获得也无从谈起。但一般说来,军人的头脑容量与宇宙演示容量相比,总如沧海一粟。所以,有位名将说过:“战场上只有不看环境的军人,没有不显示其存在的环境。”可见,在战争这个大课堂上能否取得优异成绩,主要取决于军队对宇宙演示共约程度的提高。假如HL为时间T内N'个决策单位获得的知识信息总量动态值;N'为决策单位〔1、2、3…,n'N'〕;K'(i')为第i'决策单位的知识信息获取率,H'(i',t')为第i'决策单位在单位时间内从G∪0中提取的知识信息元素总量;I(i)为第i决策单位的人员智商平均值;D(t)为决策人员的状态函数;经喻学恒教授、柳星硕士等学者校正,有:

军队的信息处理水平,以HL值为标志,称为“信息处理水平值”。

所谓“状态函数”,是对决策人员在对抗性思维过程中思维模式的动态描述。因为在信息处理方面,军队与其他社会部门一个根本性的区别,就是始终处于与敌方军队的智力搏斗之中。“同不足以相胜也,故以异为奇”。“发而为正,其未发者奇也。奇发而不报,则胜矣。有余奇者,过胜也。”自古以来的军事家都认为,釆取与敌人相同的战法不足以取胜,所以要釆取不同的战法出奇制胜。公开的行动是正,隐蔽的行动是奇。出敌不意,使敌人来不及察觉,就可以获胜。掌握多种出奇制胜战法的,就能取得更大的胜利。战争中,军队双方都要获得正确的判断,而敌对利益的冲突则要求相互间给予对方以错觉。因此,军人的信息处理除具有共约机制外,还存在一种“对抗机制”。

战场上,军人获得的信息除了正效信息(当D(t)>0时)外,还存在大量导致错误结论的反效信息(当D(t)<0时)。当反效信息绝对值超过正效信息绝对值时,军人的智力活动就会得出错误的结论,导致军队行动的悲惨结局。这种对抗机制往往会使共约机制反向。军人要形成正确的思维,就必须设法对反效信息进行逆反处理〔当D(t)x-1〕。战争中,假如双方都摆下堂堂之阵,只有正面交锋,听任物质力量的自然消耗,便谈不上思维对抗。思维对抗是使敌方造成错觉、“失着”的过程。声东击西、调虎离山、围点打援、诱敌深入等等,都是诱使敌方决策中枢活动与客观实际不符。这种诱使便是隐真示假。“兵者,诡道也。故能而示之不能,用而示之不用,近而示之远,远而示之近;利而诱之,乱而取之,实而备之,强而避之,怒而挠之,卑而骄之,佚而劳之,亲而离之。攻其无备,出其不意。此兵家之胜,不可先传也。”

所谓“兵不厌诈”,是对军队对抗性思维普遍规律的高度概括。而“知彼知己,百战不殆”,则是经过逆反处理达到理想境界的经验总结。隐真与示假,是用诈活动的两个侧面,成功与否都取决于把真示为假、把假示为真的仿真程度。敌方是否相信,又取决于敌方的确信程度。因此状态函数D(t)可以具体区分为模拟函数和确信函数两部分构成。中国古代小说《三国演义》里有“空城计”的故事。在这场智斗中,司马懿被诸葛亮所骗,说明司马懿的确信程度小于诸葛亮的仿真程度。司马懿深知诸葛亮足智多谋,因而在获得的战场信息上进行了一次逆反处理;而诸葛亮料定司马懿因多疑而一定会如此办理,便故意将真实情况和盘托出,实质上是预先进行了次逆反处理,使一座空城吓得司马懿退兵三舍。对抗性思维的基本特征也是专向性和不重复性。假如“空城计”所面对的是猛张飞一类不惯于逆反处理的对手,或对司马懿使用两次以上,那么一定会引来城破兵亡的结局。

据此,可以给每一位指挥员建立模拟函数和确信函数模型。虽然指挥员的特点千差万别,战法的运用在理论上不得重复,但仍然可以根据作战思维对抗的详略程度划分为若干典型模型。根据某研究小组的分析,三国时期著名军事家的仿真函数和确信函数模型,可区分为“善攻型”、“善守型”、“攻兼守型”、“守兼攻型”、“多疑型”、“稳健型”等20种类型。他们依此为每位军事家建立模拟与确信函数值档案,代入不同思维对抗过程,取得了近似解,为进一步研究D(t)的规律奠定了初步基础。实际上,“四渡赤水”、“三战三捷”、“三大战役”等等典型的思维对抗,都贯穿了形形色色的模拟函数与确信函数的演化较量。军人思维最神秘的领域,并非永远不能解释的现象。

有了信息传递水平值HBZ和信息处理水平值HL,我们就可以得到一个评价军队总的智能程度的度量标准HZ(智能作战水平值):

HZ=HL·HBz

而智能军队的智能作战能力,就是武器本身可释放的物理能W与智能作战水平值HZ的积。以WZ表示:

WZ=W·HZ

在智能军队进行的智能较量中,经过逆反处理之后的正效共约信息总和传递给自动化武器装备系统,就形成了战场上的正效作战行动。因而,比较智能军队战斗力的大小,以往技能军队时代那种仅仅计算兵力兵器数质量的方法就显得十分粗略而不适用了。同时,也正因为智能化思维联动系统的建立,使人的思维直接物化,才能够导致一门新兴学科——智力效能计量统计学的产生。比如,以往普遍釆用的军队战斗力量化比较方法,大多是技能化军队唯武器思维的产物。

它们往往很少注意,任何武器在战场上都不可能得到相同的军人的使用条件。由于军人智力的差异,甚至还有不少武器效应将产生相反的作战结果——导致失败。(比如电影《平原游击队》中的中国抗日游击队长李向阳计使日军松井队长自己打自己的火力发射)。假若仅釆用以往的指数法对比人员、装备数量不同的2个装甲师的作战能力,所得结果约为1.1:1,但根据笔者参加的智力效能计量统计学研究小组的初步研究成果,由于两支部队的智能化建设水平不同,经过逆反有效信息处理与共约信息增长速率校正过的战斗力指数对比结果,上述比值的优劣方向应颠倒为1:1.5。

由此我们可以看到,智能军队的破坏力虽不很大,但对于军事斗争来说却具有致敌于死命的效能。当然,由于目前的研究方法还显得比较幼稚,所得结论的精确程度还有待进一步分析。但也许不久的将来,我们可以找到更精确切实的方法,去权衡、计算、推论一支军队的智能到底有多大,它可以造成多少军事效益。这些方法或许会把我们带入一个崭新的时空境界,可以真切地领略那智慧的搏战,从中提取作战智能的精髓,注入自己军队的肌体,使这支军队在成长中变得更为聪敏、娇健。但即使目前这些粗浅的尝试,也已经初步显示了智能化对于军队战斗力的影响。它给我们揭示了一个新的天地:军人智力被排除于军事实力统计之外的时代已经结束了。军队智能化的历史浪潮,已迫使人们把人的智慧的神采光环,冠于一切武器、装备、物资、金钱、资源之上,诞生一代智能至上的战争和与之相适应的军队。

*系列文章,未完待续。

作者:杨南征,南征兵推研究院院长

1949年5月生,1968年入伍,历任排长、副连长、参谋、副处长、副团长、师副参谋长、集团军指挥自动化办公室主任。1985年入陆军指挥学院。多年潜心研究军事理论,著有《智能较量与军队现代化》、《智能较量与战役学发展》、《标图手册》等著述和近百万字的军事论文。

评论