2020年1月21日凌晨,知识自动化公众号按照习惯发布了一篇文章,题目为《国家级工业互联网平台的走向》,作者为威海市经济和信息化委员会马龙。

早在几个月前,马龙先生就写过一篇关于工业互联网平台定量分析的文章,同样发布在知识自动化公众号上,但仅仅几个小时之后就被撤下来了。原因不明。

威海市经信委马龙在演讲(来自互联网)

所幸笔者第一时间阅读了那篇文章。现在马龙先生收集了更多的信息,再次发布了一篇数据更为详实的文章,对我国工业互联网发展拳拳之心,溢于言表。

一、十大双跨工业互联网平台的数据

2019年8月26日,根据《工业和信息化部办公厅关于组织申报跨行业跨领域工业互联网平台的通知》,工信部发布“2019年跨行业跨领域工业互联网平台清单公示”。

这十家企业分别是海尔、东方国信、用友、树根、航天云网、浪潮云、华为、富士康、阿里巴巴和徐工信息。

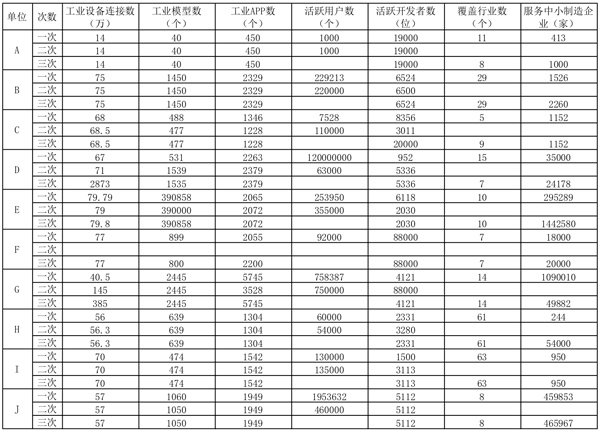

2019年双跨工业互联网平台相关数据(来自马龙)

马龙先生根据十大双跨工业互联网平台名单,搜集了三个时间点的数据:

2019年6月18日,工信部中小企业局下发《关于请协助组织开展工业互联网平台服务中小企业能力评价相关工作的通知》所附《申报跨行业跨领域工业互联网平台的基本信息表》。

2019年8月15日,在武汉中国工业互联网标识大会上,中国互联网协会报告中列出了除华为外,其他“10家双跨平台企业”中,9家企业的5类数据。

2019年10月,工信部又统计了“10家双跨平台企业”的十一类数据。

一个显而易见的事实出现了,十大双跨工业互联网平台的数据不合理之处颇多,相信工信部会加强对这些企业的监管,避免影响我国工业互联网发展大局。

笔者建议:可以由工信部主导一个数据统计平台,要求十大工业互联网平台接入该平台,实时统计相关数据,这样数据的真实性就容易评价了。

二、经济学家如何看工业互联网平台

在工业4.0研究院胡权院长朋友圈转发知识自动化公众号文章下,有同行经济学家评价称,“建这些平台基本是错误的路径”。

为什么经济学家不看好工业互联网平台的建设呢?

从全球互联网实践来看,如果某个平台具有发展前景,一定是资本疯狂介入的领域,一些本不具有平台效应的领域,也有不明就里的资本进入。

其中缘由比较简单,平台通常可以带来竞争壁垒,而且还可以带来“垄断”。

读者可以看看Google、Facebook、亚马逊等公司,它们仗着平台规模,已经被欧盟列为制裁的潜在对象,本质上还是因为平台拥有者太“霸道”了,一旦规模形成,定价权就形成了,这对市场竞争不是最佳的结果。

回到本文关注的“工业互联网平台”,应该说国家支持它们的初衷是为了推动制造业转型升级,上云上平台似乎是一个好的选择,所以考核指标也有“服务中小企业(家)”这一项。

除了E、G和J公司(请参考马龙编制的上表)敢称自己服务了几十万甚至百万级的中小企业客户,其他公司胆子还是不够大。即便E和G公司的数据,在三次统计中,相差50倍的前后不一致,很难相信真的服务了那么多客户。

在经济学家眼中,工业互联网平台是一个双边市场,既然是市场,就需要时间来发展,短短一两年就发展到百万级客户,那毫无疑问是一个风口,值得资本投入大量的资金介入了。

三、工业互联网平台的核心价值

工业4.0研究院围绕数字孪生体,提出了仿真派、连接派和数据派,那么工业互联网领域做数字孪生体的当属连接派,它的核心价值体现为网络化。

由于工业互联网定位于制造业的解决方案,那么其核心价值自然也需要跟制造业的难题挂钩,也就是原有技术解决不了的问题,上了工业互联网平台就可以解决了。

第一,成本。

如果通过上云上平台,可以大幅降低中小企业应用先进技术的成本,那应该是具有价值的。早期航天云网推动了一段时间“三哑”改造,其目的也是为了降低中小企业数字化转型的成本。

据观察,现在把财务软件等通过这次工业互联网平台推广,通过补贴等方式提高了销量,但用户实际成本比不上云要高,一年700-800元的服务费,3年就有2500元,单独购买一个财务软件不需要这么高的成本。

第二,质量。

通过工业互联网平台解决制造业的质量问题,有些领域会有效果,但大部分还需要本地高度集成的方式来解决,这是不争的事实。

第一和第二两者加起来,其实就是制造业的“降本增效”,这是一个刚需。

第三,生态。

在马龙先生的统计表中,有一项是“活跃开发者数(位)”,坦率点讲,如果不提供开源的环境,现在还有人在996之余到别人家工业互联网平台上去开发吗?

工业4.0研究院推行的“开源工业互联网”,本质上也是为了解决这个问题的。

由于可以在参与开发的时候,获得大家共同开发的源代码,一些团队会比较有兴趣,如果还可以获得一些客户,自然皆大欢喜。

总体建议

笔者以为,中国制造业必然需要更多的扎实工作,工业互联网平台有一定价值,但应该从数据真实开始,通过技术手段很容易解决,同时对于获得国家资金支助的平台,可以要求贡献一定比例的源代码,让更多的企业可以从中获益。

如果这个事情可以在2020年实现,相信是大量中小企业获得的红利。

中国工业互联网发展到了一个新阶段,应该探索激活更多企业的活力,这样才是中国制造业转型升级的最佳选择。

评论