2000年,兰德公司编写了一份报告,专门对美军当时的Link 16项目做了研究,希望通过对海湾战争前后的Link 16进行分析,破解未来作战中的盟国和美国空军互操作难题。

跟其他纯技术的研究报告不同,兰德公司对Link 16的分析,充分考虑成本和规模在Link 16背后产业链的依赖,这对数字孪生战场实验室的团队颇有借鉴意义,能帮助团队更有效评价天基Link 16生态的发展。

需要指出的是,这份报告以1991年的海湾战争为中心,对之前美国空军和美国海军之间各自为政的战术数据链发展方式做了介绍,揭露了其尖锐的矛盾核心是“成本”。

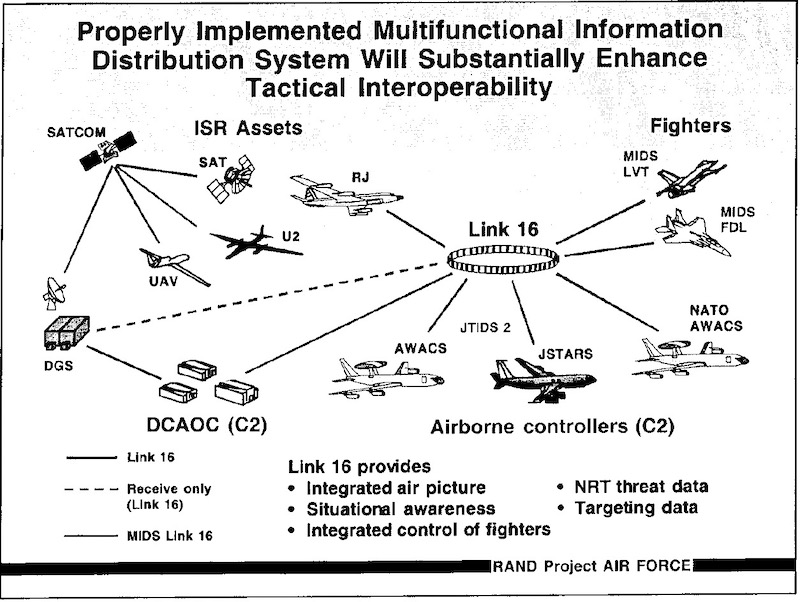

在海湾战争期间,美军和北约的Link 16体系,基本处于烟囱式的状态,但对于打击伊拉克军队来讲,已经绰绰有余。

但是,美军认识到自己存在的系统在军种间的互操作性是很低的,于是在其后的战术数据链发展中加大了开放架构的推动。北约多个国家从海湾战争中看到了Link 16的价值和潜力,同时也认同了美军提出的建立统一标准的提议。

兰德公司分析称,不是北约不认同标准化的重要,而是大家都考虑自己国家的工业产业和经济利益。

更有意思的是,早在20世纪60年代的时候,美国空军和美国海军开展联合战术信息分配系统(JTIDS)的时候,分别选择了TDMA和DTDMA两套标准,到1974年的时候,美国国防部强制要求两个项目合并,并在1976年设立了JTIDS联合项目办公室。

由于美国空军主导的TDMA项目成功做出了终端,但美国海军主导DTDMA的终端失败了,因此,在JTIDS联合项目办公室中,美国空军成为主导者。

1991年的时候,处于试验阶段的JTIDS终端开始应用,这是Link 16的第一代终端,它在F-15、F-16、E-3预警机以及水面舰艇进行了装备。

美军在推动Link 16的时候,首先推出的是1类终端,相关数据显示,到1989年1类终端生产了334部;后来开始研制2类终端,包括2H和2M类,到1999年生产了500多部。

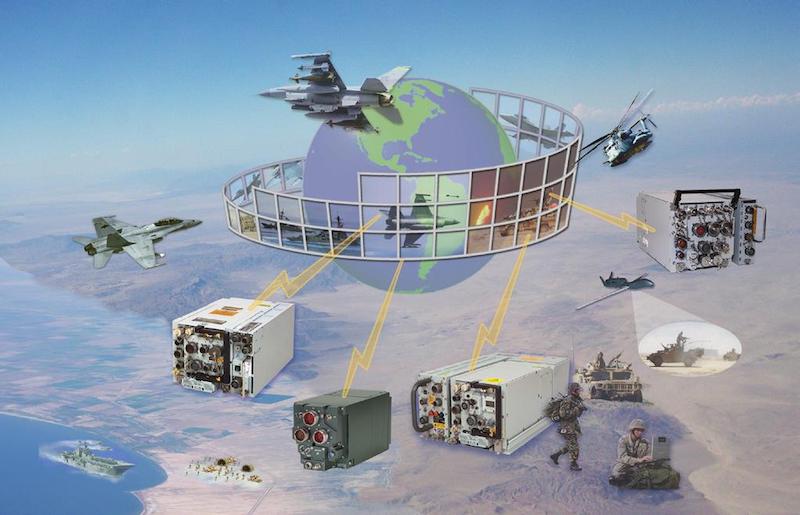

不管是1类还是2类Link 16终端,其体积都比较大,放在预警机上问题不大,但放到战斗机上就有点占空间了,于是,上个世纪90年代的时候,美国、法国、意大利、德国和西班牙等联合起来,准备发展多功能信息分发系统(MIDS)终端。

值得注意的是,MIDS终端由于体积、重量、功耗等都比较小,加上后来引入了商业级的部件,导致其价格大幅下降,这也促使Link 16开始大规模应用。

读者应该注意,早期Link 16的终端动辄10多万美元,这使得财大气粗的美国空军不得不精打细算,但随着Link 16工业生态开始形成,其规模经济开始呈现,使得其逐步成为美军和北约的标准配置,只是部分有特殊需求的武器平台采用其他战术数据链。

建议数字孪生国防系列报告客户,联系您的客户经理,获取兰德公司这份报告,其丰富的内容非常有意义,它的哈佛商学院风格使得可读性非常好。

按照预定计划,数字孪生战场实验室将持续分析天基Link 16对杀伤网的影响,后续将撰写美军过去利用Link 16推进“网络中心战”(Network-Centric Operations)的情况,欢迎各位读者关注。

评论